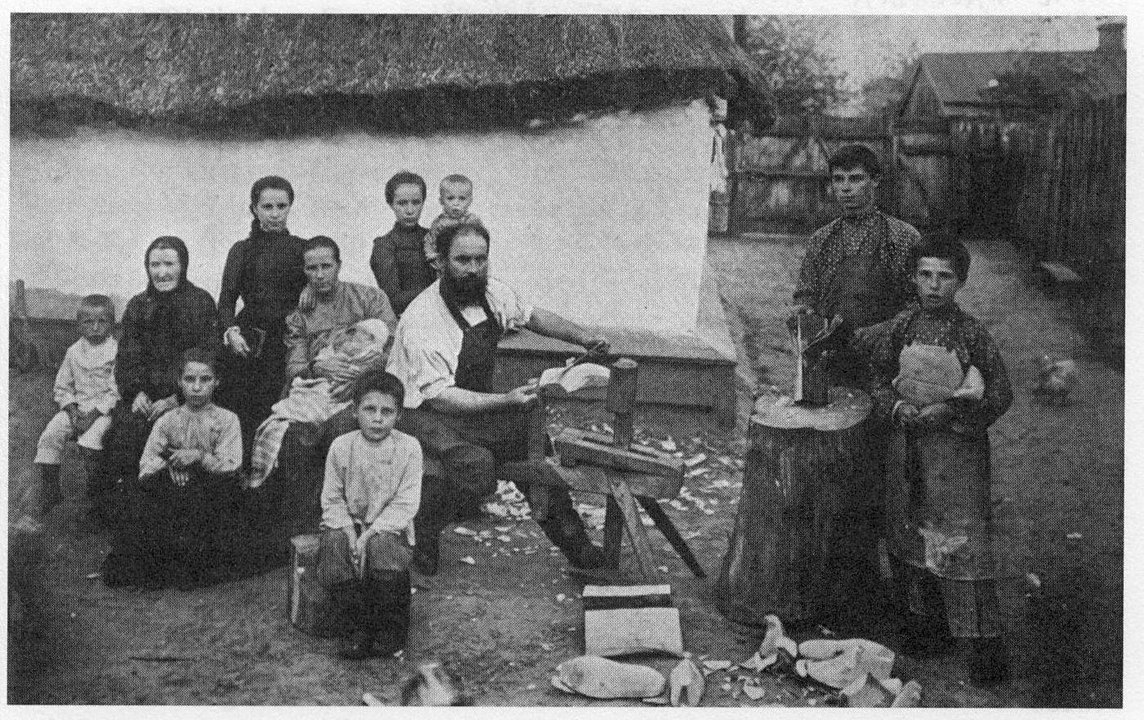

Беседа со штундистами. Брат А. Е. Алёхин

На фотографии: Семья штундо-баптистов из Киевской губернии. 1901 год

В № 575-м «Харьковских Ведомостях» от 17-го декабря 1910 г. помещена статья Харьковского Епархиального миссионера Л. З. Кунцевича под заглавием «Беседа со штундистами».

Читая заглавие и первые строки статьи, получаешь первое впечатление, что она написана не с добрым чувством и не с благой целью. Судя по подписи, писал её не тот, который не ведает, что творит, но писал её видящий и творящий всякое злословие по злому умыслу. Писал тот, который хотел сеять зло на меня не только среди своих единомышленников, но и среди наших братьев.

Это побуждает меня писать разъяснения и опровержения бывшей 4-го декабря беседе в с. Семеновка Изюмского уезда тем более, что он, Кунцевич, собирается ещё распространять отдельные листки с той же не благой целью.

Поездка наша в Новониколаевку, лежащую вблизи Семеновки, была вызвана воплем братьев наших во Христе, которые возопили к нам как птенцы, заметившие нападение коршуна. Нам братья не написали точно времени бесед, потому что сами не знали, и никто с ними не договаривался вести «генеральные беседы» на 4, 5 и 6 декабря, как пишет г. Кунцевич.

Когда мы, по назначению Совета Харьковской Общины Евангельских Христиан-баптистов, приехали в Новониколаевку ночью под 4-е декабря, то рано утром были разбужены десятским с требованием идти к старосте. Потом от местного священника была послана старосте официальная бумага: пригласить на собеседование колеблющихся и совращающихся местных сектантов с прибавлением, что против присутствия моего и моего товарища И. Я. Дацько он ничего не имеет.

На посланное через братьев предложение вести беседу на равных правах и заключить условия о предмете беседы и ведении её, получен был отказ в самых грубых формах. Мы сначала решили при таких условиях не идти на беседу, но потом пошли, уступая просьбам братьев. Пришли не как собеседники, а как подсудимые. И нас в такое положение и поставили.

Что касается Харькова, то на запросы, посылаемые нам в Харьков Г. Кунцевичем, мы отвечали предложением вести беседы на равных условиях, заключив предварительно их по взаимному согласию. Но он, Кунцевич, не пожелал этого и уклонился, а не мы «боялись и... прятались», как пишет он в своей статье.

Что касается беседы в с. Семеновка, я поставил своей целью не разбор и опровержении учения о спасении моего ликующего собеседника, не поход против рожна, как пишет он, а изложение и защиту своего понимания о нашем спасении во Христе.

Я прежде всего рассмотрел само понятие спасение. Привела пример утопающего как освещения этого понятия. А затем приступил к изложению на основании Слова пророческого и апостольского нашего спасения во Христе.

Сначала я очертил на основании Божественного откровения гибельное положение грешного человека, его удалённость и отчуждённость от Бога (Исаия 59:2) и его немощность своими усилиями очиститься от грехов и спастись от гибели. Указал, что Бог через пророков обещал очистить людей от их грехов, спасти людей от погибели; что пророкам было открыто это спасение Божие и они надеялись, просили, ожидали и жаждали Его (Пс. 118; Исаия 40:5).

Далее я перешёл к плану спасения Божьего, возвещённому через пророка Исаия и записанному в 53 главе 6-м стихе его Книги, в словах: «И Господь возложил на Него грехи всех нас». Проследил, когда, где, как и почему тяжело было нашему Господу Иисусу Христу осуществить на Себе этот план Божий и совершить наше спасение. Указал, какой дорогой ценой Господь приготовил нам спасение и что Он предлагает его, как дар Своей любви и милости (2 Тим. 1: 9; Тит. 3:5), всякому верующему в Него, чтобы верующий не погиб, но имел вечную жизнь (Иоанн 3:16). Далее я перечислил те блага, которые получает принявший дар спасения Божьего (Ефесянам 2:8); блага эти: доступ к Богу (Ефесянам 2:18), очищение совести (Евреям 9:14), мир, радость, благодарность к Господу, безгрешность, а потому и святость (Колоссянам 1:21—22). Наконец, я указал, что Господь налагает на нас обязанность эту одежду чистоты, одежду Его праведности и святости сохранить не запятнанной грехом до конца нашей земной жизни (Откр. 16:15), чтобы в ней быть воскрешёнными во 2-е пришествие Его, для принятия участия в славе Его, и что Господь обещал нам дать силу Духа Святого, чтобы хранить себя от греха (1 Иоан. 5:18; Иак. 1:27).

Но для моего ликующего собеседника моя речь была пустым звоном. Он, как потом мне стало видно, не слушал меня, потому что предложил мне великий вопрос: «Считаете ли Вы себя окончательно спасённым?» Несмотря на то, что перед этим я сделал разъяснение слов апостола Павла из послания к Филиппийцам 2:12: «со страхом и трепетом совершайте своё спасение», в том смысле, что это значит: со страхом и трепетом сохраняйте, боясь потерять, полученный дар спасения от Бога.

Но моему собеседнику это было чуждо и непонятно, что видно из его отчёта о беседе. Там он пишет: «Алёхин должен был признаться, что он не спасен, но надеется сохранить своё спасение» и не видит противоречия в своей писанине. И не понимает того, что сохранять можно только получивши спасение, а кто не получил его, тому и сохранять нечего.

Далее не могу не сказать того, что не на один третий вопрос, но и на многие другие вопросы я не ответил моему торжествующему собеседнику, как и на клевету его, что баптисты все свои грехи возлагают на Христа. Теперь же, если это так угодно моему собеседнику, отвечу ему на его третий вопрос: мы, баптисты, того мнения, что Господь был Другом грешников, как врач — друг Своих больных, и Господь показал Свою высшую любовь к ним, взяв их грехи на Себя и умерши за них.

Епископ Михаил, в своём толковом Евангелии на 15 главу от Луки, пишет, что Господь «принимает грешников с любовью, благожелательно, приветливо и не отгоняет от Себя, как те книжные праведники» (т.е. фарисеи); «ест с ними, имеет общение с ними, дружески относится к ним» (грешникам). Значит, — заключали они (фарисеи) – Он и Сам такой же, как и те, поэтому Он и знается с ними. Не понимали фарисеи как высока любовь Иисуса к болеющим душою людям, хотя Спаситель неоднократно говорил о том, представляя Себя врачом этих недужных».

Эти разъяснения епископа Михаила показывают нам, что фарисеи не понимали Господа, а потому считали позорным Его дружеское общение с грешниками. Эти разъяснения епископа Михаила совершенно согласны с нашим пониманием Господа, как Друга грешников, а потому обвинение нас в клевете на Господа есть результат непонимания моего собеседника.

Г. Кунцевич, не понимая любви Божией, не понимает и нас.

Наконец, не могу обойти молчанием слова моего собеседника: «Хотя мы заранее условились обсудить и 6 декабря, но сектанты, чувствуя свою слабость, отказались от беседы под предлогом, что им некогда». Как я уже написал выше: никто с нашими братьями не договаривался заранее; мы же спешили быть 6-го вечером в Краснопавловске, как обещали живущим там братьям, и 7-го декабря нам пришлось там вести беседу с Екатеринославским миссионером.

А. Е. Алёхин

Журнал «Баптист» № 7 от 9 февраля 1911 года.